http://hacker-gaming.com/wp-content/uploads/2016/01/Mw5rm3mUUlg(2).jpg

DANIEL era de origen corso y siempre le habían llamado Dino.

Sus abuelos habían abandonado la isla de la Belleza en su adolescencia, para ir

a París e instalarse en el gris y apagado arrabal sur de la capital. Dino nunca

había sido muy apuesto y vivía su sexualidad, desde hacía ya mucho tiempo, con

las prostitutas de la Rué St-Denis.

Había sido muy goloso

desde su infancia. Por mucho que se remontara en sus recuerdos, sus compañeros

siempre se habían burlado de él llamándole el mantecas o bola de grasa. En la

pubertad, su cuerpo se había cubierto de vello negro. Lo había heredado de su

padre, un hombre tosco y fuerte a quien los rizos castaños del torso le

sobresalían del cuello de la camisa. Los chicos de su instituto de Thiais, en

el Val-de-Marne, le habían encontrado entonces un apodo: Chita. Dino soñaba con

ser Tarzán y le daban el nombre de su mona. Más tarde, llevó gafas trifocales y

le bautizaron como la Rana. Más tarde aún, se puso lentillas.

A Dino le habría

gustado multiplicar sus conquistas, y ser como la mayoría de sus compañeros.

Pero las muchachas más hermosas ni siquiera le veían, y las feas esperaban al

príncipe azul. En cualquiera de ambos casos, no había lugar para él. Tras unos

rápidos estudios y, sobre todo, tras la muerte de su padre, buscó rápidamente

empleo. Las mujeres le obsesionaban, sus fantasías se edificaban especialmente

sobre las de los demás: amigos, vecinos, comerciantes. Se había convertido en

un amigo de la familia, siempre divertido, aficionado a los chistes verdes; el

animador al que se invitaba porque quedaba un sitio vacío en la mesa. Aprendió

poco a poco a aprovechar esas situaciones, convirtiéndose en confidente de los

maridos y, luego, de las mujeres. A fin de cuentas, a un hombre como él, tan

buen compañero, se lo podían decir todo, contárselo todo. Era una tumba el tal

Dino. Hasta el día que aprovechaba los secretos de las parejas para forzar su

intimidad y gozar de ella...

A los veintitrés años,

encontró un curro en una clínica del sur de París y se hizo camillero. Lo

destinaron al servicio del doctor B., especialista en colonoscopia, el examen

de los intestinos con la ayuda de una cámara muy fina colocada en una sonda e

introducida en el ano. Ideal para Dino que, con la excusa de su cargo, podía

ver muchas mujeres desnudas y, a veces, hacerse pasar por lo que no era.

Así, cierto lunes tuvo

la agradable sorpresa de leer, en la hoja de admisiones del día el nombre de su

panadera, Carole, una morenita con rostro de muñeca y largos cabellos negros.

Se mostraba siempre amable con Dino, un buen cliente. Él sabía que aquellas

sonrisas no las debía a sus hermosos ojos, pero había advertido ya cierta

turbación en esa hermosa mujer que le obsesionaba desde hacía tiempo. Cuando la

tienda estaba vacía, se divertía a menudo haciéndole cumplidos sobre su

aspecto, su línea o su peinado. A veces, iba un poco más lejos y le contaba

historias subidas de tono. Ella reía siempre y él adoraba verla ruborizarse.

Tenía veinticinco años, imaginaba que le encontraba atractivo, se humedecía con

sus chistes obscenos y soñaba con frotar su cuerpo desnudo contra el suyo. Por

la noche, en su cama, se entregaba a este tipo de pensamiento, cuando su

anciana madre se había acostado y él se masturbaba.

Desde hacía algún

tiempo, sin embargo, Carole no despachaba ya en la tienda. Era su marido,

llamado Robert, quien estaba detrás del mostrador. A Dino no le gustaba aquel

alto pelirrojo que reprendía a su esposa ante los clientes a la menor ocasión.

Además, era veinte años mayor que su esposa. ¿Cómo podía ella soportar aquellas

manos callosas y siempre blancas de harina sobre su cuerpo? Dino había

imaginado, muy a menudo, que estaba follando con aquella hermosa yegua y

coronando con unos buenos cuernos al idiota del panadero. ¿Cómo sería desnuda?

Sin duda con grandes pechos blancos, una cintura estrecha y hermosas nalgas

redondas. ¿Se afeitaría la entrepierna? ¿Cuál sería su olor íntimo? Sobre la

hoja de admisiones del día, sus dedos temblaban. Se sirvió un café y siguió

discutiendo con sus colegas, pero tenía la cabeza en otra parte.

En su servicio, los

enfermos llegaban a la hora de la cita, se les rogaba que se desnudaran por

completo en una cabina individual antes de colocarse bajo la sábana de la

camilla que Dino empujaba, luego, hasta la sala de exámenes. Pero el doctor B.

se retrasaba siempre. Carole llegó a las diez y se presentó en la recepción.

Dino no estaba lejos. La muchacha se sorprendió mucho viéndole allí. Era verano

y llevaba una falda ligera y una blusa de flores. Se dijeron unas palabras mientras

él la conducía hasta la cabina. Carole tenía un hambre de lobo. Desde la

víspera, como se aconsejaba para semejante examen, no había comido nada. Los

comprimidos prescritos habían hecho efecto y había pasado parte de la noche

vaciándose en el retrete. Dino le explicó que era preciso que los intestinos

estuvieran libres para poder practicar el examen en las mejores condiciones.

También la tranquilizó, no le harían daño, dijo, no sentiría nada. Se excitó

solapadamente diciéndole que sólo le meterían un delgado tubo por el ano y que

el doctor seguiría en una pantalla el recorrido de la sonda.

La abandonó unos

minutos en la cabina, tras haber cerrado la puerta. Luego se preocupó ante el

número de pacientes que aguardaban su turno. Antes de Carole, debía ser

examinada una anciana. Dino la llevó a la sala de curas. Luego, regresó a la

cabina donde esperaba Carole. Sabía que el examen duraba por lo menos veinte

minutos. La ocasión era demasiado buena. La próxima paciente no llegaría hasta

una hora más tarde. Tenía tiempo, pues. Abrió la puerta corredera de la cabina.

No era la primera vez que se divertía con aquel jueguecito, pero, ese día, se

sintió más nervioso que nunca. La moza no era una desconocida y aquello lo

cambiaba todo.

Estaba allí, tendida en

la camilla, cubierta hasta el cuello por la sábana blanca. Dino vio los bultos

de sus pechos bajo la tela. El tejido moldeaba las formas. A su lado, en la

silla, estaban cuidadosamente dobladas la falda y la blusa. Cerró la puerta a

sus espaldas. Se preguntaba si, como muchas mujeres en exceso pudibundas, la

muchacha se habría dejado las bragas puestas. Bajo la ropa doblada, sólo veía

un tirante del sujetador que sobresalía.

—Tendrá que esperar un

poco, señora. El doctor está con otro paciente.

—Tengo ganas de que

todo termine, para comer un poco. He traído pan y chocolate...

Dino se divirtió leyendo de nuevo su expediente. ¿Podía saber

que sólo era un camillero y no tenía la menor idea de medicina? Dejó el

expediente y la miró a los ojos, decidido a impresionarla.

—Se ha quitado ya las

bragas, ¿no es cierto?

—Sí... Bueno, lo haré

cuando el doctor...

No le dio tiempo de

proseguir. Podía inventarlo todo.

—Es preferible que se

las quite enseguida. Comprimen inútilmente sus intestinos.

—Si usted lo dice...

La mujer introdujo las

manos bajo la sábana y se contorsionó. Finalmente, la mano reapareció y dejó

las bragas de algodón blanco en la silla. Sus mejillas habían enrojecido. Él la

interrogó sobre los dolores de los que se quejaba.

—A ambos lados. Siempre

he tenido problemas de este tipo... Se lo diré al médico... Me han dicho que se

debía al estrés. Soy demasiado nerviosa...

Y sin más preámbulo,

Dino apartó la sábana, descubriendo el cuerpo de Carole totalmente desnudo.

Tenía que conservar la sangre fría, pero tuvo que contenerse para no echarse

sobre ella. Sus pechos eran grandes, pesados, algo echados hacia ambos lados de

su torso. Las areolas eran anchas y fruncidas, los pezones estaban rígidos. Su

vientre era plano, sus muslos más bien largos y nerviosos. Y sobre todo aquel

vello oscuro, una gruesa alfombra de rizos negros y relucientes que llegaban

hasta muy arriba. No se depilaba. Carole mantuvo muy prietos los muslos y puso

su mano sobre el conejo.

—No se preocupe,

señora... Es mi oficio... Bueno, ¿es ahí?

Posó sus dedos en el

lado derecho del vientre, no lejos de los pelos que llegaban a lo alto de los

muslos de la panadera. La piel estaba caliente, húmeda. Apretó un poco.

—Sí...

—¿Y más abajo? Aparte

la mano, no sea tímida.

Tenía ganas de tratarla

con brusquedad. De acuerdo con su actitud, adivinaría si la situación la

turbaba o no. Además, no era la primera vez. Algunas palabras bien

seleccionadas y sabría si podía ir más lejos.

—¿Sabe usted?, a lo

largo del día vemos tantos conejos, tantos culos y tantas tetas. Las suyas son

muy hermosas... Su marido no debe de aburrirse... Yo, en su lugar...

Ella dejó que su brazo

resbalara hacia un lado, junto a su muslo. Él apretó en el pubis, metiendo los

dedos entre los pelos. Sentía que la picha se le enderezaba en los

calzoncillos. La muchacha lanzó un breve lamento, apartando los ojos de la

insistente mirada de Dino. Luego murmuró:

—Sí... El dolor llega

muy abajo...

—¿Puede llegar hasta el sexo...? ¿Nunca siente dolor en el

sexo? Durante el orgasmo, quiero decir... La cosa puede producir espasmos

horribles, los intestinos...

—No...

—No mienta. ¡Vamos,

muéstreme su raja!

¡A Dino se le hacía la

boca agua! Había dicho «raja» y ella no se había inmutado. Introdujo las manos

entre aquellos muslos de un blanco lechoso y los separó lentamente. Ella se lo

permitió.

—Es muy molesto... Nos

conocemos.

Dino sospechaba que

mostrarse así a uno de sus clientes la estaba excitando. Su voz era más ronca y

tenía la frente enrojecida. Su cuerpo desnudo tenía la carne de gallina a pesar

del calor ambiental. Ni siquiera la forzó ya. Ella misma, apartando los ojos,

tomó la iniciativa de separar sus muslos. ¿Podía ser lo bastante ingenua para

creer todo lo que Dino le contaba? Exhibió su sexo, una raja carnosa y malva,

rodeada de rizos húmedos pegados entre sí. «Se ha lavado a fondo —pensó Dino—.

Y sin embargo, huele a sexo, a hembra. Ha transpirado.»

Sin esperar más, apretó

junto a la raja, en los dos labios carnosos. El sexo se abrió, la parte baja de

los labios se despegó mostrando su interior, casi rojo, reluciente como una

fruta madura. Se humedecía con sólo mostrarse a él, estaba claro. Sin embargo,

prefirió seguir con su papel hasta el final.

—¿Aquí? ¿Duele?

—Sí...

Mentía. No había razón

alguna para que sufriera de los intestinos en aquel lugar preciso. La mujer

sabía que estaba aprovechándose. Sintió deseos de meterle un dedo, de liberar

su rígido miembro de los calzones y hundírselo entre los muslos... Pero el

tiempo pasaba y se le había ocurrido otra idea.

Le explicó que el

examen no era tan indoloro, a veces.

—Algunos se quejan de

dolores en el ano... La sonda... Puedo ayudarle, pero debe quedar entre

nosotros. Ya sabe, ¡los médicos son tan puntillosos!

Llevaba siempre un tubo

de vaselina en el bolsillo de su bata. Desenroscó el tapón ante los ojos muy

abiertos de Carole y le dijo:

—Suba sobre la camilla

y póngase de rodillas. A cuatro patas, vamos.

Le explicó entonces que

la vaselina en el conducto anal facilitaría la introducción de la sonda. Pero

no debía dejar rastros en el exterior, de lo contrario corría el riesgo de

recibir una bronca. Carole no dijo nada. Se dio la vuelta y se instaló con las

nalgas al ¡tire y los muslos abiertos. El espectáculo era muy excitante. Dino

miró su reloj, colocándose tras ella. Puso un poco de vaselina en su índice. No

podía poner más. El doctor lo descubriría inmediatamente.

—Es usted tan amable... Si hubiera sabido que algún día iba

usted a verme así. No me atreveré ya a mirarle, cuando entre en la tienda. Soy

muy tímida, ¿sabe usted?

Carole había hablado

con voz ronca. Apoyada en los codos, aguardaba con sus blancos pechos

balanceándose por debajo y los pezones malva y granulados rozando la sábana.

Mucho más arqueada de lo necesario, hacía sobresalir su trasero. Las redondas

nalgas, marcadas todavía por la goma de las bragas estaban separadas. Dino

acercó su rostro al ofrecido surco y se embriagó con el salvaje olor del culo.

El pequeño y fruncido agujero estaba parcialmente oculto por los rizos negros.

Pero curiosamente, más arriba no había ya pelo alguno y el liso ano se contraía

ya ante sus ojos. «Su marido no le ha dado nunca por el culo, ¡estoy seguro!»,

pensó. Tenía calor, como ella, cuyo cuerpo brillaba de sudor y desprendía

efluvios de especias.

—No se contraiga,

Carole...

Se le había escapado el

nombre, pero ella no protestó. Dino aproximó su dedo al minúsculo orificio, la

yema de su índice encontró la carne sensible y húmeda, y se hundió lentamente

en ella para saborear aquel instante que nunca más se repetiría ya. La muchacha

lanzó un pequeño gemido y retorció el trasero. Viciosamente, Dino exploró el

liso conducto y se excitó contemplando cómo su dedo se deslizaba hacia delante

y hacia atrás. Él insistió, por puro placer.

—¡Qué prieta está

usted! Su marido no debe de sodomizarla a menudo... Sin duda, a usted no le

gusta...

El culo se dilató

enseguida y disminuyó la presión del esfínter sobre el índice de Dino. Entró

por completo en ella, sin encontrar obstáculo. La limpieza había sido perfecta.

Quiso saber si le hacía daño.

—No... Va usted con

mucho cuidado...

Más abajo, la raja se

abría de par en par, los blandos y despegados labios rezumaban humedad.

Prosiguió unos segundos, retiró luego, por fin, su dedo, oliéndolo a espaldas

de la muchacha, embriagándose con el íntimo olor de su culo.

Con un pañuelo de

papel, limpió los rizos pegajosos de vaselina que rodeaban el dilatado ano. Se

lo metió en el bolsillo, para más tarde. Carole se tendió de espaldas. Su

rostro estaba rojo y gruesas gotas de sudor le pegaban el flequillo en la

frente. Sus grandes pechos parecían hinchados, más firmes.

Alguien se acercaba. Se

escuchaba el ruido de las sandalias de una enfermera. Dino cubrió el cuerpo

desnudo de Carole. Abrieron la puerta. Era Lucienne, la enfermera jefe.

—¿Ah, está usted aquí,

Dino?

—Sí. La señora estaba

un poco asustada... La he tranquilizado. Somos vecinos... Tiene una panadería

cerca de mi casa.

—Perfecto. Le toca a

ella. Llévela a la sala B.

Durante el examen,

volvió a la cabina y se apoderó de las bragas de Carole. ¿Quién podría pensar

que había sido él? Inspeccionó rápidamente el pedazo de algodón blanco. La

entrepierna estaba húmeda todavía y desprendía cierto aroma pimentado. Se metió

la prenda en el bolsillo.

Más tarde, llevó a Carole hasta la cabina. Por lo general, se

administraba a los pacientes un sedante para que se relajaran. Algunos se

dormían. Era el caso de Carole. Empujó a la siguiente enferma hasta la sala de

curas y volvió rápidamente a su lado. Se les dejaba dormir hasta que el médico

y los secretarios hicieran el informe. Tenía cierto tiempo. Apartó de nuevo la

sábana para verla desnuda, se inclinó para olisquear el pelo de su sexo, sentir

el olor a sudor y meado que de allí emanaba. Le abrió los muslos, venteó más

directamente los grandes labios blandos. Carole se movió un poco, pero no

despertó. Él descubrió lentamente el clítoris, lo rozó.

Se volvió luego hacia

el rostro. Ella dormía con la boca entreabierta. Estaba demasiado excitado para

pensar en los riesgos. Extirpó su rígido sexo de la bragueta y pasó suavemente

la punta del glande por los carnosos labios. Dino no podía contenerse. Eyaculó

en el pañuelo de papel con el que había secado el ano de la muchacha. Se mordió

la mejilla para no jadear demasiado. El sudor le caía en los ojos.

Ella se volvió de lado,

como para permitirle admirar de nuevo sus nalgas desnudas. Él la cubrió con la

sábana. No la vio salir de la clínica. Le habían mandado a clasificar archivos

en el sótano. Pero por la noche pasó, como cada día, a recoger el pan antes de

regresar a casa. Ella estaba allí, su marido también. A Dino le costó contener

su emoción. Pero la joven hizo como si nada hubiera ocurrido. Le dirigió una

sonrisa al tenderle la estrecha barra.

Dino pasó una velada

excelente, embellecida por los recuerdos de la jornada. Más tarde, solo en su

habitación, colocó las bragas de Carole con las que había ya robado a otras

mujeres casadas.

La panadera había

aceptado su vicioso juego porque tenía una excusa. Ahora, cada vez que pedía su

pan miraba aquellos labios y los imaginaba rodeando su glande malva. Cuando se

volvía hacia los estantes, Dino tenía la impresión de estar desnudando sus

nalgas redondas y carnosas, como en la clínica. Sabía también lo que ocultaba

la bien provista blusa cuyo botón superior dejaba desabrochado cada vez con más

frecuencia. En resumen, era cada vez el mismo placer. Y la presencia del marido

contribuía al goce de Dino. Aquel tipo antipático no sospechaba nada...

Al contemplar las

bragas de Carole entre las de otras mujeres, Dino se empalmaba. Robar bragas

era un juego excitante. Tenía una verdadera colección, cada una de ellas

correspondía a una aventura. Aquella noche, sus sueños estuvieron llenos de

sexos abiertos, nalgas ofrecidas y olorosas. Al despertar, encontró su miembro

pegajoso entre el vello, el pantalón del pijama almidonado por el esperma de su

eyaculación nocturna.

Estaba impaciente

porque llegara la noche, por ir a buscar su pan a la panadería..

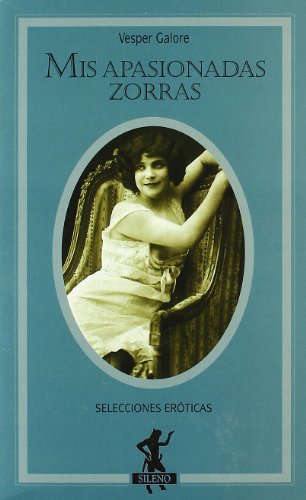

(Primer capítulo de la novela Mis apasionadas zorras de Vesper Galore. Silenio, Editorial Martínez Roca, 1997)

(Primer capítulo de la novela Mis apasionadas zorras de Vesper Galore. Silenio, Editorial Martínez Roca, 1997)

La joven esposa del panadero (final del relato)

LA paciencia daba siempre resultado, era una de las primeras

cosas que Dino había aprendido a lo largo de sus «aventuras». Finalmente,

aquella noche, la morena panadera le había susurrado, al devolverle el cambio:

—Si lo desea... Mi

marido no estará esta noche. Se va a ver a su madre, a Nantes, y vuelve mañana

por la mañana. Sigue doliéndome un poco la barriga...

—¿Cuándo se va?

—Dentro de una hora...

—Puedo pasar cuando

sean las ocho.

Inmediatamente, el

rostro de Carole enrojeció. Entraba en la tienda un cliente con su hijo en

brazos, susurró bajando los ojos:

—Si no le molesta...

A Dino, cuando regresó

a casa, le costó mucho no masturbarse. Iba a encontrarse a solas con ella y

deseaba que el placer se prolongara. Carole no le parecía muy franca. Con ella

era preciso seguir jugando a médicos. Sin duda, en sus fantasías, se

aprovechaban de ella con una buena excusa. De lo contrario, ¿por qué no le

había dicho que fuera a su casa?, ¿porque lo deseaba?

A las ocho en punto,

Dino estaba en la puerta del pequeño edificio de la panadería. La pareja

ocupaba el apartamento que estaba encima de la tienda. Había un interfono;

llamó con el corazón palpitante, dijo su nombre y Carole abrió. Un pequeño

corredor llevaba hasta una escalera. Oyó rechinar, en el piso superior, la

puerta del apartamento. Le llegó un olor a fritura, mezclado con el de un

desodorante. Olía a fritada de rosas. Encontró la puerta abierta, entró y cerró

a sus espaldas. Hacía calor y se secó el sudor de la frente. Se oyó una

vocecilla:

—Estoy en el salón...

Al fondo.

Las ventanas estaban

abiertas pero, a pesar de la leve corriente de aire, el tenaz olor del aceite

frito impregnaba la atmósfera. Había hecho mucho teatro antes de llegar allí.

Había fantaseado, especialmente, con el modo como iba a encontrarla. Lo había

imaginado todo: desnuda, con una picardía, en bragas y sujetador, con un

vestido. Pero todo equivocado. Estaba sentada a la mesa de su salón, con unos

vaqueros y una camiseta. Ante ella estaban las recetas, el informe de la

colonoscopia y varias radiografías.

Decididamente, tenía la intención de jugar

a enfermos hasta el final. Pero advirtió inmediatamente que se había

maquillado. Nunca la había visto así, con los largos cabellos castaños cayendo

en espesa melena, los ojos sombreados, los labios pintados de un rojo vivo. El

apartamento estaba sencillamente amueblado, las paredes blancas pedían un buen

pintado y había en todas partes recuerdos de España, castañuelas, un toro de

plástico y la inevitable muñeca que bailaba flamenco. Era de bastante mal

gusto, pensó Dino sentándose en la silla que acababa de indicarle. Se había

empolvado las mejillas, pero eso no ocultaba su turbación. De pronto se dirigió

a él como si hablase con su médico de cabecera. Su voz era más ronca, su mirada

huidiza.

—Sí... Le he pedido que

viniera porque sigo teniendo dolores, a pesar del tratamiento, y eso me

preocupa...

Dino estaba dispuesto a

todo. Puesto que quería seguir con la comedia, no había inconveniente.

—Ante todo, desnúdese.

Se levantó, evitando

todavía su mirada, y se desabrochó los vaqueros. Dino estaba ya empalmado y se

felicitó por no haberse puesto calzoncillos bajo los pantalones de tergal.

Lentamente, ella hizo resbalar los vaqueros y se encontró en bragas y camiseta.

Unos pelos sobresalían en lo alto de los muslos.

—¿Está bien así?

—No, quíteselo todo si

desea usted que le examine correctamente y a fondo.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6dMOU_Y0yz6awpFGBPdzYQhQhBE4-TxkzCK_3MjlM4N4PGRgsEfanb7bgiwwKxnV2HUBDNl3foGm7PQ6FnsxcH8UZhRzCh2yJ84_iw846hFMc8wjUxZ-bHtERiBkOx__HMJNmgZ5RHBoQ/s1600/eroticos69.jpg

Ella volvió a suspirar,

se quitó la camiseta por encima de la cabeza y se mostró en sujetador. Dino la

miró atentamente. Tenía cierta faceta animal, con la melena negra cayendo sobre

sus ojos. La curva natural de su espalda acentuaba la redondez de su trasero,

moldeado por las bragas de algodón blanco. Sus pechos aprisionados en un

sujetador sin armadura danzaban al menor de sus movimientos. Los pezones

sobresalían.

—Acérquese.

Se colocó ante él.

Olisqueó su embriagador perfume, lamentó que saliera del baño. Le abrió los

muslos y la tomó del talle para acercársela. A pocos centímetros de su rostro

palpitaba aquel vientre apenas abombado. Recordó el salvaje olor que había

encontrado entre sus muslos, mientras dormía. Ella bajó los ojos y contempló

los dedos que le palpaban el vientre. Sin duda veía la polla de Dino que

abultaba sus pantalones. Él presionó las costillas y ella no dejó de gemir a

cada presión. La carne estaba húmeda, elástica.

—¿Ha ido usted hoy al

retrete? ¿Antes de que yo llegara?

—No especialmente...

«Pues bueno, es muy

sencillo», se alegró Dino, hipnotizado por la hinchazón del pubis moldeado por

las bragas. Había traído lo necesario

.

—Es preciso liberar sus

intestinos. He traído lo que hace falta. Compréndalo, debo examinarla por todas

partes para estar seguro.

Miró a su alrededor,

descubrió el viejo sofá cubierto por una manta de lana hecha a mano y ordenó a

Carole que se quitara las bragas y se tendiera allí. Ella lo hizo. Con el ancho

y tupido vello al aire, se dirigió hacia el sofá y él pudo admirar el balanceo

de las carnosas nalgas. Se levantó y le pidió que le dejara algo de sitio para

que pudiera sentarse junto a ella. La mujer respiró con más fuerza, turbada.

Pese a los prietos muslos y el bosque de rizos negros, vio la parte alta de su

raja, el espolón del clítoris.

—¿Qué debo hacer?

Sacó de su bolsillo un tubito al que había adaptado una

cánula.

—¿Qué es?

—Un producto muy

eficaz. Se inyecta y, cinco minutos más tarde, ya está. Abra los muslos. Más.

—Estaría mejor boca

abajo, ¿no?

—No, lo prefiero así.

Ella se abrió al

máximo. Su coño liberó unos efluvios que subieron hasta las narices de Dino. La

raja entreabrió sus labios mayores malva y relucientes de humedad.

—Ahora, encoja mucho

las piernas, sin cerrarlas.

Ella obedeció

exhibiendo así la totalidad de su intimidad. Su raja estaba abierta de par en

par, con los carnosos labios muy separados. Los rizos llegaban hasta la raya de

las nalgas y el ano, distendido por el movimiento, se contrajo. Los olores de

ambos orificios se mezclaron. Dino desenroscó el extremo de la cánula. Posó la

palma sobre el sexo abierto y, con la punta de los dedos, tironeó los

repliegues del agujero del culo. Hundió en él la cánula y apretó la pequeña

pera. El líquido se introdujo en el conducto anal. Carole dio un respingo. Bajo

la mano de Dino, su conejo babeaba, ardiente y blando.

—Si no conociera su

profesión, pensaría que es usted terriblemente vicioso, señor Dino...

—Bueno, ya está. Ahora,

cierre las piernas y desabróchese el sujetador.

Lo hizo sin preguntar

por qué, liberando sus grandes pechos. Él los tomó en las palmas de sus manos,

pellizcó suavemente los hinchados pezones en el centro de las areolas, anchas y

malva. Ella se retorció suspirando:

—Su producto me pica un

poco...

—Eso va bien, ya verá.

Pero déjeme terminar el estudio de sus tetas.

Ella no reaccionó ante

la palabra «tetas». El palpado que estaba efectuando no tenía relación alguna

con la enorme excusa que justificaba aquella puesta en escena. Era sólo por

placer. Ella gimió.

—Tengo ganas de ir al

retrete... El producto hace efecto...

—Perfecto, venga.

¿Dónde está?

La miró caminando a

saltitos ante él, con las nalgas apretadas. Empujó la primera puerta y corrió

hacia la taza. El lugar era exiguo, pero había sitio bastante para dos. Se

agachó ante ella, le abrió los muslos para no perderse nada y ordenó con

sequedad:

—¡Primero orine! ¡Tiene

que liberar primero su vejiga!

—¿De verdad? No podré

contenerme por más tiempo... ¡El trasero me pica!

Él la estaba gozando.

La moza sabía perfectamente que todo era un pretexto. Apenas hizo fuerza. De

sus labios mayores, colgantes, brotó un fuerte chorro. «Mea como una vaca»,

pensó Dino excitándose en primera fila. El olor ácido y caliente le aturdió.

Ella se asió el vientre gimiendo:

—No puedo esperar más...

—Un poco de paciencia.

La orina humedecía los

rizos que rodeaban la raja y las últimas gotas cayeron en la taza. Con las

mejillas ardiendo, ella le miró, decidida sin duda a demostrar que no era tan

idiota como todo eso.

—Sabe usted muchas

cosas para ser camillero... Es usted un sabio...

Dino no respondió. Le

dijo que se aliviara y permaneció ante ella. La mujer hizo unos melindres:

—¿Y tiene usted que

mirar? Es muy molesto...

—Tengo que asegurarme

de que hace lo que le pido. Hasta el final.

Se deleitó viéndola

vaciarse ante él. El producto provocaba unos espasmos que obligaron a Carole a

retorcerse. Para Dino, el retrete era puro aroma. Se tocó francamente la verga

a través de los pantalones, viendo que la roja almeja soltaba un último e

inesperado chorro de orina.

—Déjeme un segundo

—imploró ella.

Regresó al salón,

encendió un cigarrillo, la oyó secarse, ir al cuarto de baño y hacer correr el

agua. Debía de lavarse. Esperó. Iba a volver con el culo limpio, dispuesta a

proseguir. ¡Qué placer, para Dino, estar allí, en casa de la pareja, en aquella

ridícula decoración! La panadera no tardó. El volvió la cabeza y la vio en el

umbral del salón, totalmente desnuda.

—Bueno... He creído que

no iba a terminar nunca... Es fuerte...

Él se levantó y la tomó

del brazo.

—¿Dónde está la alcoba?

Estaremos más cómodos en su cama que en el sofá...

No tuvo que

repetírselo. La habitación estaba tan mal amueblada como el resto del

apartamento, con los muros empapelados de rosa, con motivos geométricos. Un puf

cubierto de terciopelo rojo se hallaba junto a un tocador en el que se

amontonaban productos de belleza y maquillaje. El cobertor, hecho de largo pelaje

sintético, era de un rosa fuerte especialmente feo. Dino lo arrojó al pie de la

cama. Las sábanas, muy tensas, eran de algodón beige.

—Tiéndase y abra las

piernas.

Ella se dejó caer hacia

atrás mientras él se colocaba entre sus piernas para lamer directamente la

raja.

—Es usted vicioso,

señor Dino...

—Debo hacerlo, el sabor

me indicará muchas cosas.

Lamió la viscosa raja,

metió la punta de la lengua en la empapada vagina. Tenía un sabor soso. Más

arriba, los pelos olían a sudor y meados. Se había lavado el culo, pero no el

sexo. El humor era espeso, el clítoris se desarrollaba ante sus narices. Él lo

mordisqueó mientras la panadera lanzaba unos gemidos.

—Es usted tan vicioso..., tan asqueroso...

Levantó los muslos y él

hundió la lengua en el surco nalgar, descubriendo el aroma salvaje y perfumado

a la lavanda del ano recién lavado. El pequeño cráter pespunteado se contraía

ante sus lengüetazos. Con la nariz aplastada en la carne babosa y cálida de la

raja, siguió lamiéndole el culo unos instantes. Su polla, erguida en sus

pantalones, casi le dolía. Carole se incorporó de pronto, con los ojos

brillantes y el cuerpo reluciente de sudor. Sus pezones parecían más oscuros,

casi violeta.

Desabrochó la camisa de

Dino y se la quitó. Luego, le bajó los pantalones y le tendió en la cama. Con

las nalgas muy cerca de él, pasó la mano por sus pelos castaños, palpó su

vientre, rodeó el rígido miembro con sus dedos y le masturbó suavemente.

También él chorreaba sudor. Le propuso que se sentara sobre su polla, pero ella

prefirió seguir tocándola. Oprimió los peludos huevos, los levantó haciendo

zalemas:

—También yo quiero

auscultarle...

Le hizo abrir las

piernas, metió su dedo entre las nalgas y lo hundió sin ambages en el ano. Él

se arqueó, ella agitaba el dedo en su culo. Ese tratamiento consiguió que se

hinchara más aquella verga, muy rígida ya, sin embargo. La panadera no se

controlaba ya. Se metió el ancho glande en la boca y mamó con avidez. Él la

contemplaba chupando, con la boca rodeando su estaca. Pocas mujeres habían

hurgado en su culo, y él lo adoraba. Ella retiró el dedo para inclinarse un

poco más y lamerle el ano. Entre sus nalgas, la lengua era suave y cálida, Dino

no tardaría ya en eyacular. Ella lo comprendió e, irguiéndose, se puso a cuatro

patas en la cama.

—Auscúlteme con su

picha, señor Dino.

No tuvo que rogárselo y

se arrodilló tras ella. Volvió a lamerle el ano. En la cómoda había una foto de

la pareja, tomada el día de la boda. Ver la jeta del panadero, cuando estaba en

su cama y se disponía a joder con su mujer, le excitó terriblemente. Colocó su

glande malva junto a la vagina, saboreó la deliciosa sensación que le procuraba

la carne blanda y viscosa en la punta de su verga. Se clavó por fin en ella.

Alrededor de su sexo, la vaina ardiente se contraía. Tuvo la impresión de que

la vagina de Carole se estrechaba, se adaptaba al volumen de su miembro.

Advirtió unas antiguas huellas de esperma en la sábana, junto a ellos, y se

puso a cien. Estaba follándose a la mujer de otro...

No pudo evitar salir

del baboso coño para intentar penetrar en el culo entreabierto. El glande,

lubrificado por el humor, penetró en el ano cuyos bordes se habían vuelto más

rojos.

—¡Oh, sí, auscúlteme el

culo, hasta el fondo!

Empujó con los lomos,

de golpe, y hundió su picha en el ofrecido culo. Ella lanzó un grito animal y,

luego, un gran suspiro, como si la polla de Dino expulsara el aire de su

cuerpo. El conducto era liso, estaba engrasado por la lavativa. La porculizó

con fuerza. Sus cojones golpeaban la empapada raja. Se inclinó para tomar los

pechos que se bamboleaban bajo la mujer. Todo el cuerpo de Carole exhalaba un

olor a sexo caliente y, entre sus dedos, los grandes pechos húmedos resbalaban

de sudor. La panadera tuvo su orgasmo cuando, incapaz de contenerse, él se

vaciaba en sus intestinos. Estaba tan excitado que tuvo la impresión de

eyacular interminablemente. Los esfínteres se contraían alrededor de la verga,

como para extraer hasta la última gota de jugo.

Cuando retiró su polla,

el agujero del culo permaneció abierto, como un cráter de carne viva. La mujer

se dejó caer boca abajo, sacudida por viólenlos espasmos. Él se derrumbó a su

lado, jadeando. El esfuerzo y la excitación le habían agotado. Ella se pegó a

él, excitada todavía. Dino había doblado el brazo por detrás de la cabeza y

ella lamió el vello sudoroso de sus axilas. Luego, de pronto se levantó y metió

su mano entre las nalgas.

—Voy al lavabo, mi

trasero chorrea.

Se levantó y se vistió.

De pronto, Carole regresó muy asustada.

—¡Mi marido! ¡Está

abajo! ¡Ha vuelto! ¡Lárguese, pronto!

Dino no tenía miedo, la

situación casi le divirtió. Ella le empujó por las escaleras y le mostró la

puerta que daba al jardín. Luego le aconsejó que huyera en cuanto el marido

hubiera subido por la escalera. Él salió.

Asustada, la panadera le abandonó sin

esperar más. La oyó abrir la puerta de entrada y, mientras se largaba, oyó

gritos en el piso. El marido aullaba. ¿Por qué iba desnuda? ¿Qué había pasado

en la cama? Dino se eclipsó.

Al día siguiente, por

la tarde, advirtió la cara muy triste de la panadera. Estaban solos en la

tienda y ella susurró:

—Lo comprendió todo,

pero no le dije que había sido usted...

Apenas un mes más

tarde, Dino encontró la panadería cerrada. Y supo que la pareja la había

vendido y se había marchado a provincias. Las malas lenguas decían que el

marido había sorprendido a la mujer en manos de otro y que iban a divorciarse.

Dino no había deseado algo así y no volvería a ver nunca a la panadera. Una

lástima...

Se masturbó muchas

veces, olisqueando las bragas de Carole, como recuerdo.

(Tomado del capítulo 4 de Vesper Galore: Mis apasionada zorras)

https://drive.google.com/open?id=0BxH_E-vHThMhWkNrMy1vN3hzSFk

No hay comentarios:

Publicar un comentario